|  |  |

|---|---|---|

|  |  |

|

お米のカエル物語 1989-1995

水戸芸術館、青山スパイラルガーデン、芦屋市美術博物館、ギャラリーなつか、F.hファクトリエ、鹿児島市美術館、福岡市美術館、高松市美術館、ふくやま美術館、倉敷市美術館、旧龍池小学校、佐野画廊、他

1989年当時勤めていた会社が力を入れて行っていた世界から飢餓をなくす運動「Hunger Project」、募金と署名を集めるというその手法に違和感を抱き、会社の社長とぶつかり、個人的に食糧問題についてできることを考え始める。食べるために働いているという常識。飽食の時代と言われる日本。途上国や戦争被害によっておこる飢餓問題。食糧問題は「保存と輸送」の問題だとその解決方法を探り始める。一ヶ月分の給料を全て使ってお米を買うと一トンのお米が買える。そこから活動はどんどんズレながら連鎖し、様々な物語が展開する。

記録集「お米のカエル物語―Document 1986-1995 」著者・編集・デザイン:藤浩志 発行:アートダイジェスト

編集・撮影:泉山郎士 2006年 「お米のかえる物語」アートドキュメント より

お米のカエル物語は1989年、勤めていた会社が行っていた食糧問題への取り組みへの違和感から始まったプロジェクトです。以下、その流れを紹介します。

Bank of Foods 世界食糧銀行構想

1989

ハラミュージアムアーク(群馬)

1989年当時、勤めていた再開発業者の社長が積極的に行っていた「世界中から飢餓をなくす運動」や「アフリカ緑化運動」、そもそも食糧支援の考え方について、特に「署名と募金」という手段について根本的に違うのではないかと感じていた。協力隊員として途上国での生活をしていた経験と現場で働く友人たちからの情報で社長と対立し、独自の意見を形にしなければならなくなる。たまたま展示を依頼されたハラミュージアムアーク(群馬)の展示室で、食糧問題の解決のための「世界食料銀行構想」というイメージを描いてみた。

食糧問題の本質は輸送と保存の困難さ。お金での支援をしてしまうとお金は高いところ(権力を支配している人)に流れてしまい、食糧を必要としているところに届くことはない。だからと言って食糧を支援しても、それが届いた港の倉庫にストックされたまま、そこから輸送し、配布されることはなく廃棄されてしまうという現実があった。必要な分だけ貸し出す無金利の食糧銀行のようなものを困窮している地域全域につくり、貸し出すとともに返済してもらう責任を与えるという構想。援助とか支援とかではなく、対等な関係のあり方を構築するイメージを模索していた。

その展示の最終日にお米10kg抱えてきてくれた観客にその展示の報告書を交換するというはじめての物々交換を行った。僕にとっては大きな転換点となる記念碑的プロジェクト。ここからお米の力を思い知る。

Desert of rice お米の砂漠

1991

水戸芸術館(茨城) 、Fhファクトリエ(東京)、ギャラリーなつか(東京)

1989年に行った「世界食料銀行構想」は実現できるレベルのものではなかった。その時に10名近くの方に10kgのお米を抱えてきてもらい、米という食糧の強さを知るとともに、現実問題としての輸送と保存の問題に直面する。そんな中、会社の正社員をやめ、契約社員となることをきっかけに、給料1ヶ月分のお金すべてを使ってお米を購入し 実際の保存と輸送の困難さを身を持って体験しようと試みた。

当時1ヵ月分の給料全部使ってお米を買うと、1トンのお米が手に入る。日本において、「食べるために働く」という言葉の欺瞞が暴かれる。食べるために働いているのではない。食べるためなら田畑を耕せばいい。現金とお米の本質的な違いに向き合いながら、1月分の給料で購入した1トンのお米を食べつづけるというデモンストレーションを行った。

最初、水戸芸術館の展示室に敷き詰め展示した。部屋に入った鑑賞者はお米を踏んで歩くことになるために苦情が殺到する。展示終了後、当時借りていて文京区本駒込のスタジオに敷き詰め、ギャラリーを通して一部の人にその部屋の鍵を貸し出し、プライベート空間として自由に使ってもらう試み「プライベートアート」も行う。

お米は展示後もずっと食べ続けたが、その1年後に虫が湧き出て食べれなくなり、困り果てた末、次の表現へと連鎖することになる。

2025 Pond of the frogs symposium

2025蛙の池シンポジウム

1992

Aoyama Spiral Hall, Tokyo 青山スパイラルホール 東京

2nd Japan Art Scholorship Grand Prize Award 第2回ジャパンアートスカラシップグランプリ受賞作品

虫が湧き出て食べれなくなった1トンのお米を目の前にし、困り果てた末、当時募集していたジャパンアートスカラシップにそのお米全てを炊いてカエルの形のおにぎりをにぎり、それを使った空間のプレゼンテーションを作品化することを考える。1992年当時、世界人口は45億人だったが、33年後の2025年には世界人口が85億人になるという人口予想が発表された時だった。

たまたま虫がたくさん混ざったおにぎりを手にし、たべれなくなった現実に途方に暮れている時、「ある閉じた池の蓮の葉の増加の物語」を思い出す。一年で一枚の蓮の葉が2枚に増える池があるとする。という話。青年海外協力隊の研修で地球環境の変化について説明されたたとえ話。2年で2枚に、3年で4枚、4年で8枚と倍々に増えてゆく。その33年後、蓮の葉が85億枚になるという計算を導いた瞬間、作品化へのエネルギーが高まる。「33年後に85億!」

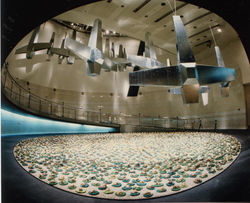

直径15mの青山スパイラルガーデンの円形の空間を「半分が蓮で埋まった状態の池」と想定し、そこに給料1ヶ月分のお米で制作した2048匹(11年目の数)のおにぎりのカエルを設置。人口増加に伴い自然環境が変化し、危機的状況が迫りつつある風景を描く。2025年の地球環境の変化について認識を深めるために地球物理学者、エネルギー関係者、森林緑化NGO、国際協力研究員、建築・都市計画家などの専門家にインタビューを行い、それをプレゼンテーションする空間としての作品を展示する。

同時に上空から戦闘機と十字架を掛け合わせた形のオブジェが落下している。それは20世紀まで国家をつくり統制してきた武力や宗教による絶対的な力が急速な勢いで崩壊しつつあるイメージを図式化していた。20世紀の終末に向かうこの時期、信仰や宗教を絶対的な価値とした国の枠組みや政治の枠組みは崩壊しつつあり、危険な状態になりつつあると感じていた。

So long Frogs! さよなら蛙達

1993

Ashiya City Museum of Art and History, Hyogo 芦屋市立美術博物館 兵庫

青山スパイラルガーデンでの「2025蛙の池シンポジウム」で制作した空間の次のシーンとして制作されたプレゼンテーションの空間。

青山での展示と同様に「蓮の葉の増加の物語」のアニメーションと専門家へのインタビュー映像が会場に設置された液晶モニターから流れている。上空からの戦闘機の十字架の彫刻物がひとつを残して全部落下してしまった風景。

関連サイト:お米のカエル物語

Frog Bar OPEN! ふりカエルBar OPEN

1993

Site/ Gallery Natsuka Tokyo ギャラリーなつか 東京

1992年青山スパイラルガーデンでの「2025蛙の池シンポジウム」で制作した2048匹のお米のカエルは、樹脂で5層にコーディングしているものの、小さな穴から鮮やかな色のカビが生えてきたり、空気が入りお米が腐り、醤油のような黒い汁が染み出てきたり、蛆虫が湧き出てきたりする。それは予想できなかったが、予想を超えて面白く思えてくる。そのお米のカエル達の変化しつつある姿をガラステーブルの中に密閉し、それをバーカウンターとして2週間限定のカフェ、バーをオープンした。

僕は会期中毎日ずっとカウンターの中にいて店員となって、会場にやってきた客にお米のカエルの生い立ちなどの話をしながら、食糧問題の話をしたり、地球環境変化によるカエルの行く末について語り合う場を設けるデモンストレーションを行う。

当時はギャラリー空間や美術館等の美術システムの場をバーやレストラン、ショップなどの他の施設に見立てたり、逆にカフェや学校、公園、河川、商店街などの施設を美術館やギャラリー等の表現の場に見立てて活動を仕掛けるなど、都市施設の機能の変換を試みようとしていた。

銀座4丁目の交差点の大通りに面したギャラリーで、大通り沿いに看板を設置したこともあり、かえる好き、コーヒー好き、ビール好きの来場者も巻き込み、2週間で1000人を超える来場者が訪れ、多くの対話を重ねた。

Frog Campaign カエルのキャンペーン

1994-1995

高松市美術館、倉敷市立美術館、ふくやま美術館、福岡市美術館、世田谷美術館

2048匹のお米のカエルと共に移住した先、鹿児島市の中心部で1993年8月6日水害に遭遇。拠点としていた実家のすぐ横の甲突川が氾濫。そこに架かっていた150年前からの文化財的価値のある5つの石橋のうち二つが流出。鹿児島県は激甚災害特別予算を申請し、流出した二つの石橋と共に健全に残った3つの石橋も河川拡幅工事にともない撤去を決定。その決定に対し、鹿児島県内の多くの人が撤去反対運動を繰り広げる。そこに巻き込まれ、僕自身も様々なかえるのキャンペーンをおこなった。 環境の変化に伴い、気象の変化、災害の発生は予想されていた。都市開発による森林伐採や緑化への認識不足が大規模洪水の原因だと分析できたが、それに対して河川拡幅という対策で良いのだろうか。

貨幣経済発展中心の近年の価値観に対する大きな違和感に対して、様々な角度からのキャンペーンを行う。福岡市美術館では大濠公園横の美術館への入り口に使われなくなった大島紬の織機を使って腐りかけたお米のカエルを並べて屋台風に展示。壁には数百万円するといわれる大島紬が展示されていた。また1995年世田谷美術館での展示では米のカエル達はいなくなり、なぜか福岡市美術館の学芸員達が集めた500点のカエルグッズが高級大島紬とともに展示される壁には世紀末へのカウントダウンの数字が。当時鹿児島の作家とともに音と声を使ったパフォーマンスも行った。コミュニケーションが通じないシステムに対峙しながら、右往左往するだけだった。

Crow's Cry カラスのなきごえ

1995

佐野画廊(香川) 京都市龍池小学校跡講堂

朽ち果てたお米のカエル達は鹿児島の解体された石橋の石をモチーフとした樹脂の塊に封じ込められ、墓石のような形で展示される。京都龍池小学校跡の講堂での展示では会場の中央にカエルたちがいなくなった蓮の葉の池がつくられる。

舞台上では結局日本に戻ることができなかった鹿児島出身(甲南高校美術部の先輩)の画家であり絵本作家、八島太郎(このパフォーマンスの前年にアメリカで没)作の「Crow Boy」「からすたろう」の絵本を原作の英文と日本文の両方で交互に朗読していた。この絵本中に主人公のからすたろうが小学校の卒業式の舞台の上でカラスの鳴き声を披露するシーンがあり、それを再現してみる。言葉にできない、伝えることができない様々な思いを声に出して皆に届けようとする主人公の姿に表現の可能性と不可能性の複雑な感情を込めたデモンストレーション。

社会システムにコミットし、なんらかの影響力のある表現は、仕組みの外側からではなく、仕組みの中に入らなければ何もカエルことができないということを思い知った悲しいカエルの物語でした。これがきっかけとなりシステムに介入するような表現を模索することになる。